Football Leaks 2:

Football Leaks 2:

Neue Enthüllungen aus der Welt des Profifußballs

Ein SPIEGEL-Buch

Rafael Buschmann (Autor), Michael Wulzinger (Autor)

Deutsche Verlags-Anstalt 2019

Broschiert 20,00 €

Geld, Lügen und geheime Deals – die Enthüllungen gehen weiter!

Ob es um die dubiosen Geschäftspraktiken von internationalen Spitzenklubs wie dem FC Barcelona, Manchester City oder Paris Saint-Germain geht, um die Ausbeutung von Jugendspielern oder die Vertuschung von Straftaten: Die Gier im Fußball kennt kaum noch Grenzen. Die SPIEGEL-Journalisten Rafael Buschmann und Michael Wulzinger geben neue, exklusive Einblicke in die zunehmend mafiösen Strukturen im Spitzenfußball und erzählen dabei auch die Geschichte des Mannes, der durch seinen Mut die spektakulären Enthüllungen erst möglich gemacht hat – und dafür nun im Gefängnis sitzt. Das Schicksal von Whistleblower »John« zeigt, wie gnadenlos die Branche gegen jeden vorgeht, der ihr gefährlich werden kann…

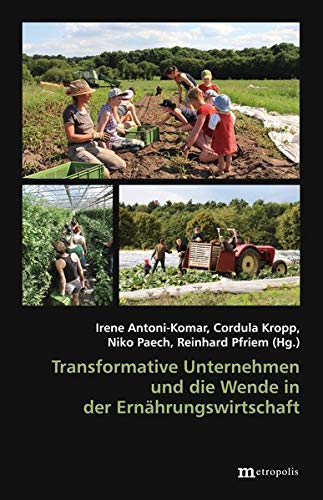

Transformative Unternehmen und die Wende in der Ernährungswirtschaft

Transformative Unternehmen und die Wende in der Ernährungswirtschaft

(Theorie der Unternehmung)

von Irene Antoni-Komar (Herausgeber), Cordula Kropp (Herausgeber), Niko Paech (Herausgeber), Reinhard Pfriem (Herausgeber)

Metropolis 2019

Taschenbuch 28,00 €

„Neue Chancen für eine nachhaltige Ernährungswirtschaft durch trans-formative Wirtschaftsformen“: über drei Jahre haben die Carl von Os-sietzky Universität Oldenburg, die Universität Stuttgart und die anstiftung in München im Forschungsprojekt nascent die Vielfalt transformativer Ernährungsunternehmen und Initiativen mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) untersucht.

Dabei ging es zunächst um die Motive, Organisationsformen, Arbeits-bedingungen und Vernetzungsprozesse der Unternehmen und Initiativen. Diese Wirtschaftsformen (wie Mietäcker, Solidarische Landwirtschaften, Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften, Regionalmarken) zielen darauf, nachhaltige, regionale und souveräne Versorgungssysteme zu etablieren. In der transdisziplinären Zusammenarbeit mit den 27 Praxis- und 11 Transferpartnern standen dafür die besonderen Ansprüche, Kompetenzen und Merkmale der Transformationspioniere im Mittelpunkt der Analyse durch das nascent-Projektteam. Die zentrale Forschungsfrage richtete sich auf die Potenziale der alternativen Wirtschaftsweisen für die Verdrängung nicht-nachhaltiger Formen der Ernährungswirtschaft und die Neuerfin-dung eines zukunftsfähigen Ernährungssystems, einschließlich der dabei hemmenden Faktoren. Über den Bereich der Ernährungswirtschaft hinaus liefert das Buch Erkenntnisse, welch wichtige Rolle transformative Unternehmen für eine Kehre zu nachhaltiger Entwicklung einnehmen können.

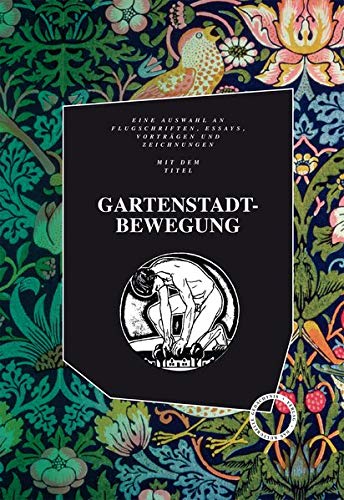

Gartenstadtbewegung

Gartenstadtbewegung

Flugschriften, Essays, Vorträge und Zeichnungen aus dem Umkreis der Deutschen Gartenstadtgesellschaft

Tobias Roth (Herausgeber)

Verlag Das Kulturelle Gedächtnis 2019

gebunden 24,00 €

Die Mieten explodieren, die Städte platzen aus den Nähten, die Schadstoffbelastung ist nicht mehr hinnehmbar, der Kontakt zur Natur ist verloren. Diesen Problemen begegnet bereits an der Schwelle des 19. zum 20. Jahrhundert die Gartenstadtbewegung: Die Vision einer neuen Art zu wohnen, die auf Gemeinschaftseigentum basiert und die Spekulation mit Grundstücken unmöglich macht – um allen Menschen würdigen Raum zu geben.

Garten und Paradies sind synonym: In den handfesten Ideen und anspruchsvollen Utopien der Gartenstadtbewegung zeigt sich, dass es nicht nur um Beschaulichkeit im Grünen geht, sondern um die Emanzipation des Einzelnen, um die nachhaltige Durchdringung von Natur und Gesellschaft, um Aufklärung und Bildung, und um eine Lebensart, die mit Kunst und Kultur genau so vertraut ist wie mit Ökologie und Landwirtschaft. Garten gewinnt sozialrevolutionäre Dimensionen. Aber es geht auch ganz entspannt um Freude am Basteln, um Entschleunigung und Geselligkeit. In diesem Band werden Flugschriften, Essays und Vorträge von den Akteuren und aus dem Umkreis der Deutschen Gartenstadtgesellschaft versammelt und erstmals seit der Erstveröffentlichung im Jahrzehnt zwischen 1903 und 1913 wieder zugänglich gemacht. Der Band ist, wie viele Publikationen der Gartenstadtbewegung, reich bebildert mit Architekturzeichnungen.

»Die Gartenstadt ist eine Bestrebung zur besseren und billigeren Beschaffung menschenwürdiger

Wohnungen durch gemeinschaftliche Organisation des Grunderwerbs und Wohnungsbaus.«

(Franz Staudinger)

»Darauf muß die weitere, größere Idee der Gartestadt hinausgehen, daß die Zahl der gehetzten

Menschen immer geringer werde – daß Friede unter ihnen wohnen kann und das Bewußtsein der

Menschenwürde erhalten bleibt.«

(Hans Thoma)

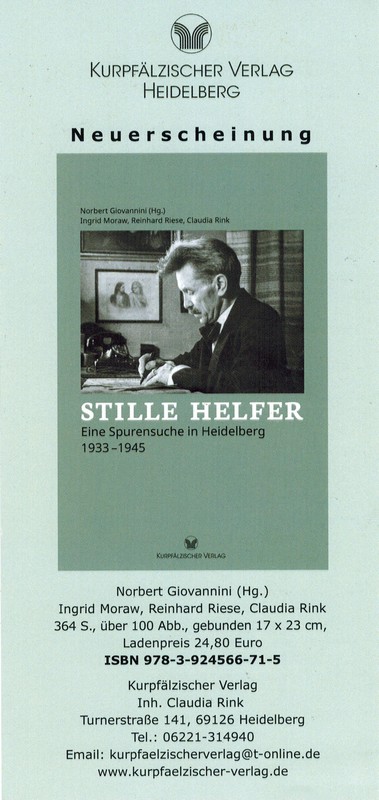

Stille Helfer

Stille Helfer

Eine Spurensuche in Heidelberg

1933-1945

Norbert Giovannini (Hg.)

Ingrid Moraw, Reinhard Riese, Claudia Rink

Kurpfälzischer Verlag

zu kaufen hier bei Buchhandlung & Antiquariat Schöbel

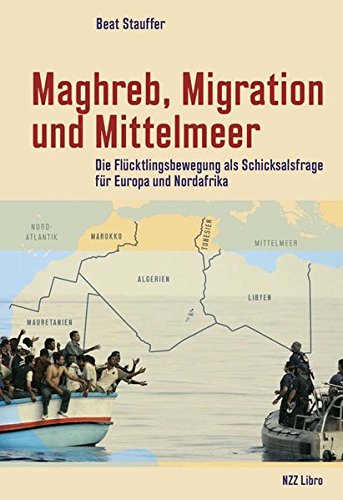

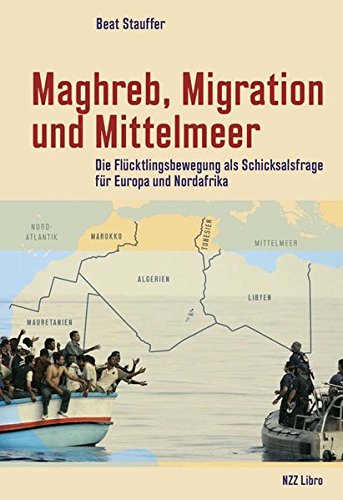

Maghreb, Migration und Mittelmeer

Maghreb, Migration und Mittelmeer

Die Flüchtlingsbewegung als Schicksalsfrage für Europa und Nordafrika

Beat Stauffer

NZZ Libro 2019

Taschenbuch 38,00 €

Die fünf Maghrebstaaten bilden eine Art doppelten Schutzwall für die südlichen Grenzen Europas: in der Sahara und an der Mittelmeerküste. Sie verhindern zum einen die massenhafte Auswanderung ihrer eigenen Bürger nach Europa, zum anderen blockieren sie die Migration von auswanderungswilligen Menschen aus Ländern südlich der Sahara. Europa ist auf eine enge Zusammenarbeit mit den Maghrebstaaten zur Steuerung der irregulären Migration angewiesen. Diese ist aber politisch umstritten und birgt moralische Dilemmata. Der Autor, der den Maghreb seit 30 Jahren intensiv bereist, spricht mit Migranten und Schleppern. Auch die Sicht Europas bringt er zur Sprache. Er geht das Thema nüchtern an und analysiert die wichtigsten Triebkräfte bei der Migration aus dem und via den Maghreb.

Football Leaks 2:

Football Leaks 2:

Transformative Unternehmen und die Wende in der Ernährungswirtschaft

Transformative Unternehmen und die Wende in der Ernährungswirtschaft Gartenstadtbewegung

Gartenstadtbewegung Stille Helfer

Stille Helfer

Maghreb, Migration und Mittelmeer

Maghreb, Migration und Mittelmeer «Zu sehr emancipiert»

«Zu sehr emancipiert» Sheroes

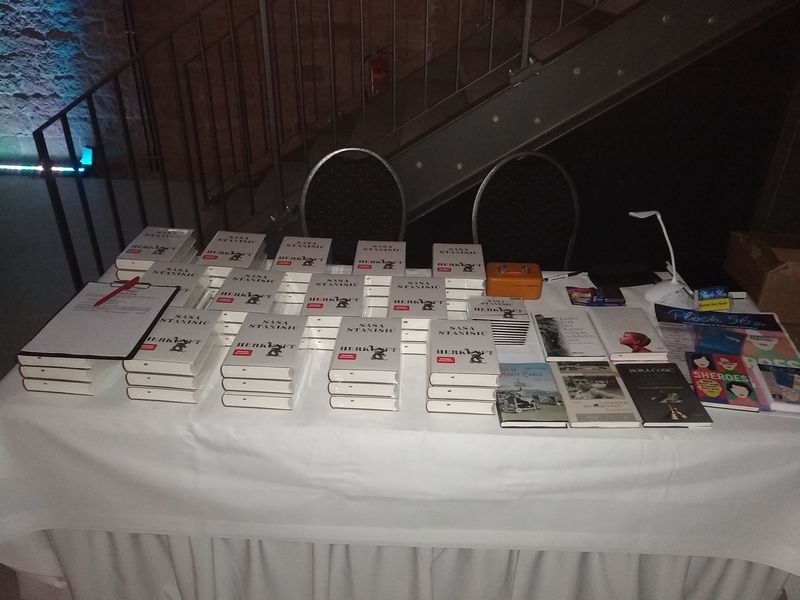

Sheroes Fallensteller

Fallensteller

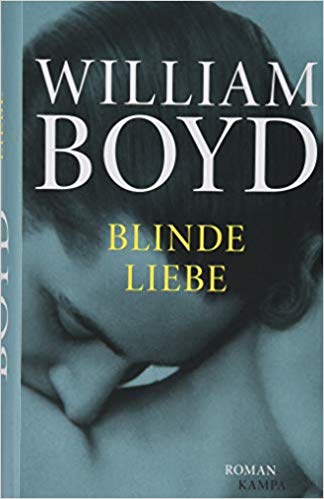

Blinde Liebe

Blinde Liebe